在中华人民共和国成立75周年之际,著名表演艺术家田华被授予“人民艺术家”国家荣誉称号。

记者:当你获得这么大的奖项时,你在想什么?

田华:我觉得我活着能够为他们(烈士)获得这么大的奖励。我感谢伟大的祖国和伟大祖国的人民养育了我。没有他们,就没有97岁的田华的今天。

从电影《白毛女》中的喜儿到《党的女儿》中的李友梅,97岁的田华已经主演了20多部电影。在光影的流动中,最令人难忘的是第一阶段。

记者:我只是想知道你今天的声音比我的更有力量。你以前有这么大的声音吗?

田华:因为野台子没有麦克风,所以我们只能喊。我们在这里喊一声,周围就有一大圈军队和平民。这就是我发展声音的方法。

记者:人生的这个阶段,回头看,生活是快还是慢?

田华:我现在只是在看闪回。

记者:什么意思?

田华:97岁回首,我想想一下我这一生是怎么走过的,我在哪里出生,我在哪里长大,我人生的坎在哪里,就是参军、参军。八路军,这是革命的道路。一个障碍。

1928年,田华出生于河北省唐县农村的一个贫困家庭。就像《白毛女》中的喜儿一样,她很早就失去了母亲。临近过年,父亲也不得不出去躲避债务。 1940年,田华观看了八路军晋察冀军区抗敌戏剧社的演出。 12岁那年,她迈出了改变人生轨迹的第一步。

记者:现在的孩子已经12岁了,还不懂事。

田华:是的,我什么都不知道。我只是喜欢唱歌和跳舞。我加入了晋察冀军区抗敌戏剧社。

记者:当时的贫穷和困苦对你的选择有影响吗?

田华:我不想过这么辛苦的生活。我想过穿着小八路干部制服上台唱歌的生活。但我也有一个一周后哭的过程。

记者:为什么?

田华:我想家、想爸爸、想妹妹。在八路军里,不让人们喝凉水。喝凉水会拉肚子,影响行军,影响行军就会影响发挥。老百姓的东西不可以拿,不可以吃。小时候吃了几百顿饭,那个孩子的新鲜感一下子就没了。

哭泣的小女孩引起了领导的注意。抗敌戏剧社社长把她叫到社里做思想工作。

天华:他说你不能老哭。你知道你为什么在这里吗?你不是去拜访亲戚,而是去你的奶奶家。这就是抗日,这是对抗欺负我们的日本军国主义。你总是哭可以吗?如果你一直哭谁会打败他们?

记者:当时你明白吗?

田华:我能听,知道什么是好什么是坏,但是躺着就睡不着。为什么?我想到我们的抗日战争。我的两个兄弟都是无名烈士,他们的尸体也从未被人见过。我父亲被日本人俘虏,为他们搬运东西。回来时就病了,病后就死了。舅舅和姐姐被追赶花姑娘、花姑娘的日本兵吓疯了。然后我就说是啊,那我就不回去了。我就这样练习再练习。久而久之,我会把部队当作我的家。

除了家仇之外,还有国仇。田华走进军营,看到惨烈的战争场面,承受着战友牺牲的悲痛。这一切都让她逐渐成熟,变得坚强。

记者:当兵的时候你就想过好的生活。但当你当兵后,你对“美好生活”的理解有变化吗?

田华:我当时的理解是不一样的。美好的日子不仅是你自己的美好日子,也是每个人的美好日子。

记者:什么意思?

田华:我们是在后方工作的演员。部队走到哪里我们就到哪里,他们打仗我们就支持他们。当我用木板送他们走的时候,他们背着背包,往前面跑,威风凛凛,意气风发。战争结束后,一些军队的士兵没有回来,就死在那里。这些事我看在眼里,心里想。

战争是残酷的,但对美好生活的向往激励着战士们英勇战斗,不畏牺牲。

记者:那时你还年轻。你怎么知道痛苦有一个开始?无论你走到哪里,你都可能不再受苦。

田华:我们的时代是一个推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山的时代。我们觉得,推倒三座大山,我们就会过上好日子。我们不会躲避日本战斗机,我们不会爬山涉水。但这必须与整个国家一起完成。我一个人过不去我要跟着党走,跟八路军走,跟大同志走。他们会带我过去。我知道这一点,但我不能落后。你以为我才12岁,一夜走百里,走遍几个县。当我走不动的时候,我就系着大同志的皮带,背着背包,披着白毛巾,就这样,闭着眼睛走路。

所有的辛苦和奋斗都是值得的。 1945年8月,日本投降。今年,田华带着她的戏剧社走进了张家口。

田华:我到张家口的时候没有看到电灯。有拉绳的,有拉绳的,我一按,上面的灯泡就亮了。到了张家口,我第一次喝了自来水,第一次买了一小盒贝壳油擦脸。第一次看电影,名字叫《灵与肉》,我很惊讶。我不知道我身后是否有人。

1950年,是田华人生的第二个转折点。她被电影《白毛女》剧组选中饰演喜儿一角。自1940年12岁入伍以来,田华已经经历了10年的战争和舞台经历。那时的农村姑娘,如今已经成长为一名为民族解放而奋斗的女战士和一名具有丰富舞台表演经验的话剧演员。

记者:是因为你当时比别人漂亮,还是因为别的什么?

田华:他们说我不漂亮,他们说我拍摄角度不多。有些演员很漂亮,无论从哪个角度看起来都很漂亮。我的角度有的比较好,有的不太好,但基本上我长着一张农村脸,所以就被我的农村背景吸引了。我的经历和喜儿的前半生是一样的。我的母亲去世得很早,我和父亲一起生活到我12岁。农村什么活我都干,挑水、推压路、捡柴、爬树。不好看没关系,但观众一看,我就像喜儿了。这种气质就是农民的气质。

首次参演电影的田华心胸开阔、好学,有力地诠释了农家女喜儿的纯朴、绝望与挣扎。 1951年,《白毛女》正式上映,轰动全国。同年,《白毛女》入选派往捷克斯洛伐克参加卡罗维发利电影节并获得特别荣誉奖。

记者:你说你刚开始拍戏的时候,导演觉得这张脸可能有点农村的样子。这个评论如果放在今天,还不算好的评价,但放在当时又算什么评价。

田华:我办过一个学校,里面有各种各样的演员。我抢了陈佩斯。他被认为是一个“丑陋的家伙”,甚至比他的父亲还丑。我逼他过来的,现在他出名了。但现在又有一批新演员出来了,我一个都不认识,因为他们长得都一样。

记者:看起来一样好,但又不一样。

田华:她们都是最美丽的。我觉得她们都是美女。

记者:你觉得好还是不好?

田华:适合这个性格的就是好,不适合这个性格的就是不好。

记者:我们需要丑陋的人吗?

田华:你演的是农村剧。可以贴大睫毛吗?当城市地下工作者被折磨的时候,你的脸依然容光焕发,你戴着大耳环,你的睫毛仍然那么长,你的手仍然染满了指甲和各种鲜花。那个合适吗?是不是感觉很现代?作为演员,最好能够展现那个时代的人和环境。

1958年,电影《党的女儿》开拍,田华被选中饰演主角李友梅。 《党的女儿》讲述了第二次国内革命时期中央红军实行战略转移开始长征后,李友梅与党组织失去联系,不顾个人安危,坚决与白匪作斗争的故事。战争。田华不乏革命经验,但李友梅是南方人。如何快速掌握南方人的生活习惯,田华向两位参加过苏区抗敌斗争的江西女英雄请教。

田华:从我的经验来看,演员应该是社会活动家。

记者:怎么样?

田华:什么都想参与,什么都感兴趣,什么都想问。我已经养成了说我愿意和你聊天的习惯。如果他来自农村,盖房子或者开电梯,我会问他,你一个月挣多少钱,你几点上班?

记者:为什么?

田华:演员,我们作为演员,我们把自己形容为大海里的海绵,吸收着各种各样的东西,也许某个时候我们会需要它。

记者:观察生活,了解生活。

田华:观察生活是演员永恒的任务。

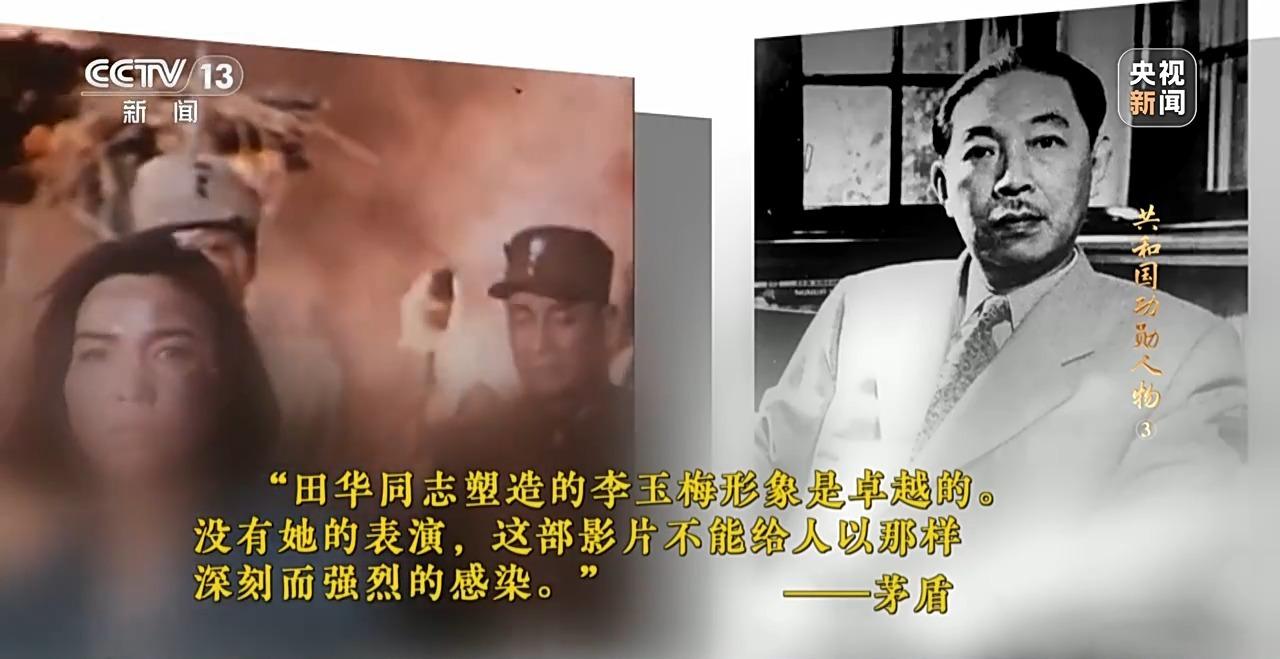

《党的女儿》是田华的里程碑式作品。演出结束后,好评如潮。就连很少写影评的文学大师茅盾先生也评价道——“田华同志塑造的李友梅形象非常出色,没有她,这部影片不可能给人如此深刻而强烈的印象。”

田华:真的,真心的,我就是这个人物,我就是田华。但关键问题是生命是创造的源泉。我认为这是过去、现在和未来最重要的事情。

此后,田华在《法庭内外》、《白求恩医生》、《花满月》、《徐茂和他的女儿们》等影片中塑造了一系列生动的人物形象。随着她的名气越来越大,世界各地的企业都来找她做广告代言。早在20世纪80年代末,田华就被要求拍广告,但她果断拒绝。

田华:看着我长大的老战友,田华,你不能做广告。出演过《党的女儿》和《白毛女》。他们都是革命性的。人们应该谈论党。我女儿要赚钱了

记者:为什么不呢?

田华:没有。另外,人们说党的女儿不赚钱,不为人民服务,不是人民币。还有很多人想找我。最后,我给自己定了一条规则。不管给我多少钱,我都不会这么做。为什么?这件事发生在中间。药是假的,我就用假药欺骗了人们,把自己卖给了那些无良商人。但我并不反对别人打广告。

2008年开始,80岁的田华重返舞台,参加了一些演艺活动。在此期间,四位亲人相继去世,其中就包括她深爱的丈夫苏凡。

天华:他比我大四岁,什么都不在乎。行军途中下雨了,我的鞋子湿了,他就帮我擦。直到我们结婚,我拍《白毛女》,他都帮我分析人物。他帮我检查哪些电影可以放映,哪些电影不能放映。在家里,他是我形影不离的丈夫,也是我孩子们的父亲。

天华的丈夫苏凡也是一位才华横溢的艺术家。他们的爱情始于抗敌剧社,至今已结婚72年。当丈夫因肝癌生命垂危时,田华做出了人生最后的选择。

田华:当时他什么都不知道,但我知道他的大脑还活跃,他能听到我的声音。我说我们老人家奉献了一生,就让他奉献到底吧。无论给他多少昂贵的药物,他都无法生存。把这药送给那些应该能够拯救他的人。我以为苏凡能听到我说的话,你也不会反对,所以我就吻了他。

经历亲人去世后,97岁的田华仍然住在她居住多年的老房子里。当她睡不着的时候,她就会情不自禁地回忆起战争年代的经历。

天华:我为什么睡不着?解放军整个革命死了多少人?我们话剧社的成员连妆都没卸就死在了炮塔旁边。

记者:你经历过非常艰难的日子。您对现在的生活感觉如何?

田华:我总是说,没有党,没有我们八路军,没有现在的解放军,没有人民,没有他们支持我、支撑我,我增长了知识,让我健康成长到现在。没有他们,我就不会在这里。今天,无论我现在遇到什么样的困难,我都感觉不到困难。现在无论我要承受什么样的苦,我都感觉不到什么苦。我们是幸存者,这些幸存者现在必须为那些离开的人完成他们的任务。未完成的事业。

制片人丨刘斌

记者丨董倩

策划丨陈鹏

导演丨尹建章

摄影丨王中人王杨高中